覆盖

这部《中国古代文化常识》由王力教授主持,召集多位专家编写了一本中国古代文化常识简读。自出版46年来,它经历了四次重要修订。它仍然是公众了解中国古代文化面貌的最好方式。重要、最全面的基础参考书。本书文字简洁、通俗易懂。它从古代天文、历法、乐律、地理位置、科举、姓名、礼俗、宗法、宫殿、车马、饮食、服饰、器物等十四个方面阐述了中国古代文化。还配有文物照片、地理分析图、注音遥字等丰富多彩的插图,可以让我们更清晰地了解古代生活和文化。

目录

说到常识,我们首先想到的就是古代人的衣食住行。这些简单的事情往往能够真实地反映一个时代的物质文明。

1.服饰与贵族

人为什么要穿衣服?除了保暖、保护隐私之外,你还想体现自己的身份。古代的头饰主要有冠、冕、冕三种。冠是贵族男子所戴的“帽子”。 《说文》曰:“冠,筭,故筭发”。古人用冠来扎头发。绑在一个发髻里。起初,皇帝、亲王、官员祭祀时都戴冠,所以后来就有了“冠冠”这个成语。 “冠”被用来比喻“站在第一位”。后来,只有皇帝才有资格戴皇冠。

古代的时候,上衣是衣服,下衣是衣服。 《诗经·北风·青衣》曰:“青衣黄衣。” 《诗经·齐风·东方未名》云:“倒衣”。衣服连在一起。这个人叫沉毅。

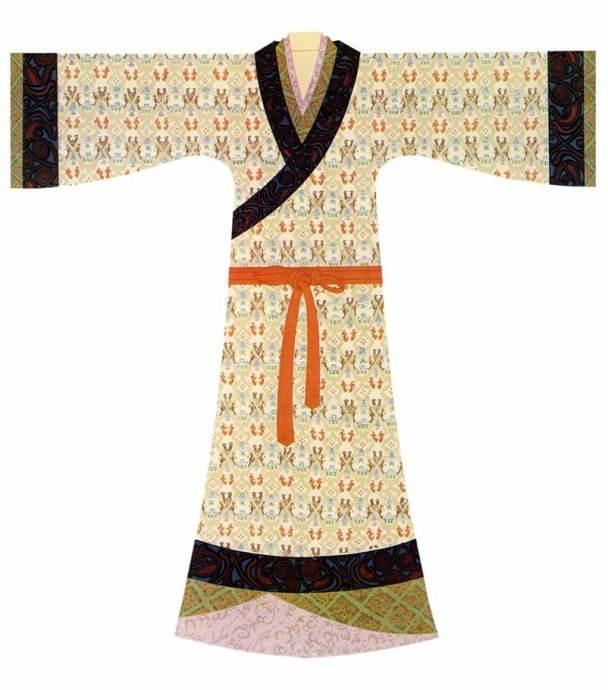

深衣服图片

说到深衣,后人常用“裾”字来解释。这其中最有趣的是,汉代深衣的复杂是因为“没有完整的内衣”。汉代的裤子称为“绔”,分为两种,一种是只套在小腿上的胫衣,但不遮盖大腿和胯部。这样的设计不禁让人瞠目结舌。只要弯下腰,就会露出整条裙子的风景。为了不从正面不小心暴露身体,西汉时期的深色衣服常常在腰间缠上一条弧形裾。

皮毛和袍子是御寒的衣服,也是高贵身份的象征。只有那些穷得穿不了皮毛的人才会穿长袍。穷人买不起丝织品,只能穿麻织品,“俗衣”一词由此而来。

2. 食物

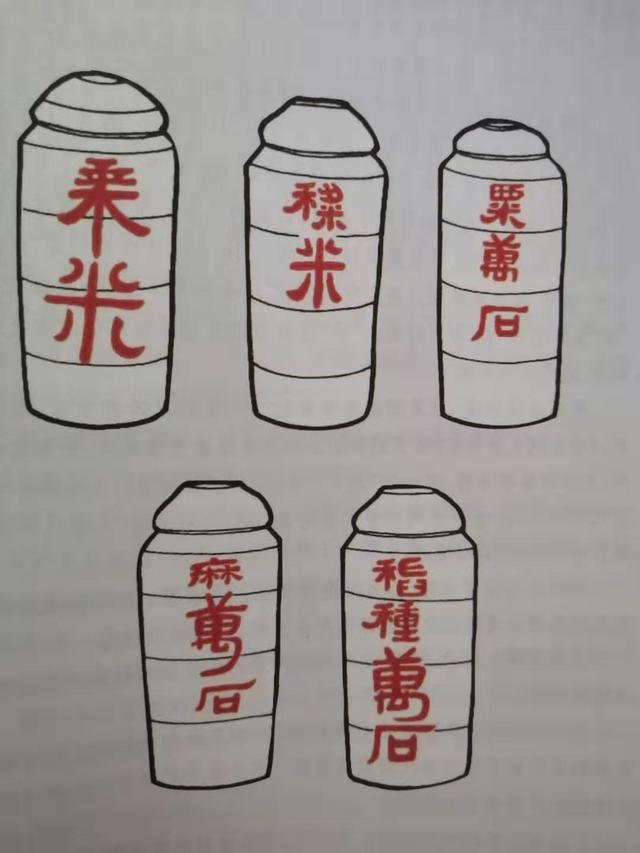

俗话说,多吃“五谷杂粮”有益健康。今天,我们的五粮是:“大米、小麦、大豆、玉米、土豆”。古代粮食作物分为五谷、六谷、百谷。五谷是:“黍(黍)、黍(黄米)、麦、豆(豆)、麻”。六谷比五谷多了一种“稻”,因为稻本来是南方的农作物,后来才传到了北方。

古人普遍吃羊肉,而以牛肉最为珍贵。他们还吃狗肉、肉干、做肉酱、以及其他做肉汤的方法。 《孟子》中有“一箩食,一豆汤”。大概就是这样。母猪汤。

古人很早就学会酿酒,但当时的酒是用黄米和酒糟煮成的,烧酒是后来才出现的。北方多饮茶,南方多饮茶。现在有人戏称“北方人高兴的时候喝点酒,不高兴的时候喝点酒,没事的时候喝点酒……”反之亦然。南方人好喝茶。这可能是因为饮茶始于江南。这种风气也造成了南方多温文尔雅的君子,北方多粗犷耿直的男子汉。

3. 宫殿

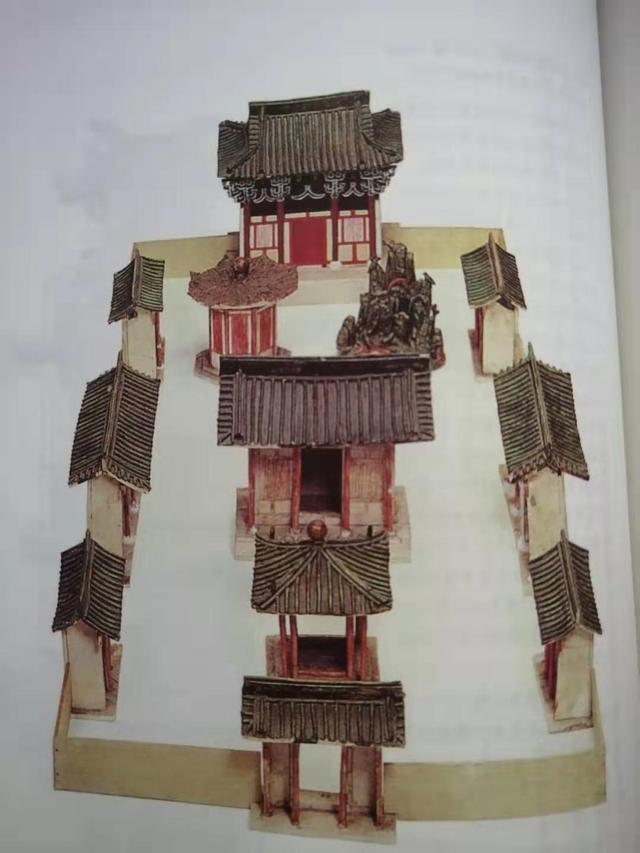

古代的住宅被称为宫殿。在古代,宫殿只是普通的住宅,没有贵贱之分。秦汉以后,仅作为国王的宫殿。古代很注重风水,所以古代的房屋一般都是坐北朝南。这种习俗至今仍为公众所沿用。不仅是房屋,就连厅堂的坐姿也是面朝南方,在室内的时候也是面朝东方。妈的,我们现在的生活大部分都是这样的。

这里不得不说,古代的城墙建筑很早就使用了砌块技术。首先想到的肯定是“傅月居在积木楼里”这句话。这种筑墙方法被后人传承下来,至今仍在使用。他们还使用了人造砌块技术,以及古代的建造方法,这里不再赘述。

唐三彩庭院模型

4.车马

俗话说“君子之言难追”。可见,马在古代是普遍使用的。也有“降牛骑马”之说。也说明除了马车之外还有牛车。马车是古代贵族用于出行和作战的小型车辆,而牛车是一般用于运输货物的大型车辆。让我们误解的是,古代把马车的车厢称为马车,人们站在马车上而不是坐着,这就是所谓的“站骑”。古代乘车时,左侧是最受尊敬的位置,车夫在中间,同伴在右侧。有了马车,马车自然跑不快。春秋时期,也有骑单马的人,但数量很少。后来到了战国时期,胡服的赵武灵王骑射,向匈奴学习了骑马。从那时起,骑马的风格才开始流行。

1990年山东省淄博市后里村一号车马坑出土的四辆马车修复

有一首诗说得好,“前无来者,后无来者”。即使经历了几万年的变迁,一些习俗和情感仍然残留在后人的生活中,常识深入人心。所以,我们不应该也不可能抛弃这些影响我们生活的名俗民生。科技越发展,古老的文化就越值得学习和珍惜。

学习是一种信仰,历史丰富我们的生活。我们无法改变这个世界的狂野和嚣张,但希望我们不要写空话、大话,从中国古代文物和文明中最有趣的地方开始,让读者觉得有趣,感受到中华文明真正的深渊和深度。太好了,我感受到了中国古代文物令人惊叹的美丽。从简单的生活出发,一步步深化中国古代文化常识的内涵,展现了先民衣食住行的朴素和精致。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.ccyhlngy.com/html/tiyuwenda/9694.html