新加坡官员3月22日宣布,由于COVID-19确诊病例迅速增加,其中绝大多数为输入性病例,从3月23日23时59分起,将禁止所有外国人进入或过境新加坡。为了遏制疫情的“二次影响”,这个与世界联系非常紧密的经济体不得不再次加大力度,拿出更强硬的策略。

疫情爆发以来,新加坡采取了哪些策略?各国对疫情的应对措施不同。它们体现了什么样的国情和文化差异?来势汹汹的疫情将对全球经济和治理体系产生哪些影响?

针对上述热点问题,我们采访了新加坡国立大学东亚研究所著名学者、教授郑永年。

谈新加坡的防控:

“一步一步来,比很多国家都艰难。”

悦政观:早期,新加坡是亚洲COVID-19疫情最严重的地区之一。目前情况如何?疫情发生以来,新加坡的防控措施发生了哪些变化?

郑永年:新加坡人口不足600万,疫情总体相对可控。有人说,新加坡抗疫“佛系”。这是不正确的。作为一个开放的经济体,新加坡依赖与外部世界的联系。因此,从疫情发生之初,政府防疫的主导理念之一就是尽量不与外界隔离,不引起社会恐慌。毕竟一旦关闭,经济社会都会受到很大影响。影响。

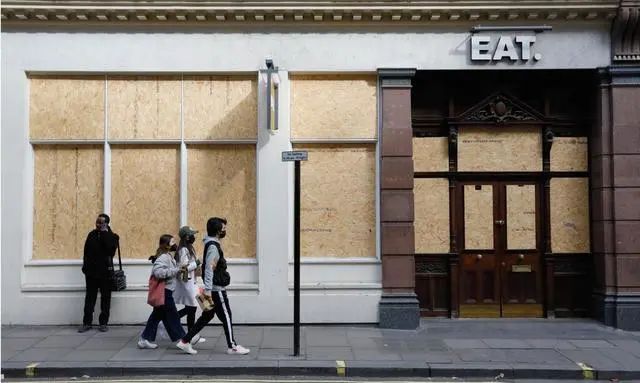

初期,新加坡仅发布小范围入境禁令,并不建议普通民众佩戴口罩。仅建议患者使用口罩。它还鼓励轻症患者在家休养,并为最需要的老年人腾出医疗资源。 2003年非典爆发后,新加坡一直在建设公共卫生体系,并拥有完善的应对机制。近千个公共卫生预防诊所分布在各个社区。这次,大学宿舍等地方也被用作隔离设施。随后,高级社区活动以及涉及250人以上的活动也被暂停。

政府部门将通过电话、短信、上门走访等方式进行抽查,如果被要求留在家中的人不遵守规定,将承担法律责任。一名男子违反“居家通知”规定,执意离境,最终被剥夺永久居民身份。非常严厉。

此外,政府还可以利用大量警力、监控设备和个人记录来追踪每一个病例和密切接触者。有关感染者的信息将迅速、详细地发布,提醒其他人注意防护。由于信息及时、公开、透明,老百姓对政府非常信任,也非常配合。马来西亚“封国”后,新加坡也受到影响,一些人纷纷抢购物资。不过,政府立即做出反应,社会并没有恐慌。疫情防控需要两条腿走路。我们不仅要应对病毒,更要避免大规模恐慌。

可以说,面对第一波疫情,新加坡是外紧内紧。虽然没有封城、封小区,大部分学校也没有停课,但它在疫情防控方面做得很好,比很多国家都严厉。国内疫情已得到控制。不过,随着国际疫情升级,新加坡也面临输入病例的压力。截至3月22日中午12时,确诊患者总数已达455例,死亡2例。目前正处于第二波疫情防控阶段。这与中国的情况有些相似。现在新加坡必须进一步加强边境管制措施,从23日晚上11时59分起禁止所有外国人进入或过境新加坡。持有长期居留证的人员只有从事医疗、交通运输行业才可以入境。

谈论各国的反应:

四大因素决定“作业难抄”

岳正观:疫情考验各国治理能力。不同国家采取了不同的应对方法。其背后的国情、政治生态和社会文化差异是什么?

郑永年:国家的制度设计不是为了疫情准备的,主要是为了日常运行。面对突如其来的疫情,任何国家都没有做好准备,难免会出现一定的滞后和恐慌。我们还要认识到,每个国家的国情、制度、文化、价值观、生活方式等都是不同的。目前尚无统一有效的抗疫模式可供模仿和借鉴。我们必须根据自己的实际情况,找到最有效的抗击疫情的办法。 。这个作业很难完全复制。

我认为,各国抗击疫情的情况可以从四个方面观察。

第一,是否有一个有效的政府。这不仅关系到社会对政府的信任,也关系到政府调动资源抗击疫情的能力。当湖北疫情严重时,中国举国体制的优势立即发挥出来。全国动员,全国各地医疗队驰援湖北。在其他国家很难做到这一点。

二是公共卫生体系是否成熟。例如,印度尼西亚和马来西亚缺乏这方面的能力,其卫生系统无法承受巨大的压力。为了不引起恐慌,他们选择放弃或推迟大规模病毒检测。日本、新加坡等国家公共卫生体系比较完善,因此表现也有所不同。

三是综合生产能力是否齐全、较强。美国、意大利、日本和韩国都是发达国家,被认为拥有高质量的公共卫生系统。然而,当疫情危机到来时,由于缺乏足够强的防疫物资生产供应能力,他们陷入了物资紧缺的困境。相比之下,改革开放以来,中国逐步发展成为世界制造中心,形成了门类齐全的工业门类和完整的产业链。中国的疫情能够尽快得到控制也非常重要。没有足够的物质支撑,再好的卫生体系也是无能为力的。

四是社会力量是否积极配合。疫情的蔓延,赋予了病毒“全社会”的特征。政府整体抗击疫情已经不够了。只有全社会共同抗击疫情,才能取得胜利。在亚洲,社会成员往往抱有现实主义态度,非常配合隔离和观察,因为对他们来说真相很简单。没有生命安全,哪来自由?但在西方国家,人们既希望安全,又希望保持自由,所以即使政府封城,很多人还是想跑出去。同样,不同的文化对戴口罩有不同的理解。在日本,戴口罩往往表示对他人的尊重,让人感到安心;但在西方,戴口罩的人往往被视为病人,常常受到歧视。

虽然有些做法难以复制,但中国的科学抗疫经验,包括如何发现和诊断、分离病毒、治疗重症病例,值得其他国家学习,现在很多国家都在学习。

关于中国的治理:

需要全面的公共卫生科普

政治观点:新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情是中华人民共和国成立以来传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。你怎么认为?

郑永年:客观地说,病毒的发展有其根源。人类的历史就是一部与病毒不断斗争的历史。从黑死病,到H1N1、SARS、COVID-19等,都给全世界人类造成了危害。造成了很大的伤害。

2003年非典疫情之后,很多人还在吃野味,而且消费人数似乎并没有减少。可见自律还不够。我们必须依靠制度、用法律来规范人们的行为。我们也注意到,中国已经在行动,推动野生动物保护法全面修改。

岳正观:这次疫情防控也是对中国治理体系和治理能力的一次重大考验。您对此有何建议?

郑永年:第一,引导每一个社会成员学会科学生活。个人的科学化非常重要。从这次疫情可以看出,科学并没有体现在人们的日常生活中。疫情过后,需要全面的公共卫生科普。

二是突出专业人士和机构作用。在医疗卫生领域,知识的权威性是不言而喻的。无论是对病毒本身及其传染性的判断,还是如何有效遏制病毒,几乎所有环节都涉及到非常专业的知识,这是其他群体所不具备的基础。因此,需要优化系统设计,保证专业人员根据自己的职业做出决策或判断。

三要加快解决发展不平衡不充分问题。城镇化是一个重要起点,但从规避疾病、灾害等风险角度,要避免把所有鸡蛋放在几个篮子里。除了一二线城市外,要重点发展三四线城市,包括健康、教育等产业、资源和服务业,增强国家综合抗风险能力。

四是规范和用好社会力量。由于现代社会的复杂性,社会力量在社会治理过程中发挥着越来越重要的作用。要加强法制建设和监督,让社会力量更好发挥作用。

谈国际秩序:

地球村抗击疫情需要通力合作

岳正观:美国股市多次熔断,有专家认为疫情很可能引发全球经济危机。

郑永年:许多国家都在与时间赛跑。迅速蔓延的病毒不仅威胁着人们的生命,也威胁着各个社会的正常经济生活。在受病毒影响的国家,经济活动(国内和国际)受到了非常负面的影响。一些国家为应对疫情采取了必要的特殊措施(如封城、关闭市场、关闭国界等),也付出了暂时停止国内外经济活动的代价,导致多国股市国家波动。

病毒没有国界。如果疫情从北半球大规模蔓延到南半球,尤其是非洲、拉丁美洲等卫生系统相对薄弱的地区,将会造成更大的损失和恐慌。

在地球村,真正有效的国际公共服务还很少。受多种因素影响,世界卫生组织、联合国等国际组织或机制需要发挥更大作用。

悦政观:疫情将对国际秩序产生哪些长期影响?

郑永年:疫情的爆发对现有国际体系产生了很大冲击。这个时候,更重要的是保持冷静,防止国际冲突。

全球化促进了世界各地资源和产业的自由配置和等级分工。但受疫情影响,原有的一些规则已经失效。一些国家发现普通口罩、防护服等物资缺乏。产能将重新思考全球化。换句话说,这些国家的主权可能会进一步增强,比如不会把自己的基础产能放在别国,重新调整产业结构。这样,国际产业链就会发生变化,全球化可能回归传统的投资和贸易形式。

但我们必须清醒地认识到,在病毒面前,任何国家、任何政府都无法独善其身;为了战胜病毒,各国需要共同努力,而不是相互孤立。同样,后疫情时代,重建国际秩序也需要各国共同探讨和参与。

我国一方面,外部输入压力持续加大,必须做好应对和防控工作,尽快全面恢复正常经济社会秩序;另一方面,中国正在努力帮助其他国家抗击疫情,展现务实精神和责任担当,推动构建人类命运共同体。 。

做好自己的事就是对世界最大的贡献。一个稳定的中国是这个充满不确定性的世界最大的稳定源泉。今天如此,在未来很长一段时间内也将如此。

理性·爱国主义·意识形态

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.ccyhlngy.com/html/tiyuwenda/9615.html